Falar de Terrence Malick é falar, de certa forma, de dois diretores diferentes. O primeiro deles, o T.M. da década de 70, que entregou dois filmes fantásticos e desapareceu da mídia. O segundo, o T.M. de hoje, que vinte anos depois voltou à direção bem diferente do que havia sido e, ainda assim, continuou a ser Terrence Malick. Ter essa capacidade de mudar permanecendo o mesmo é um atributo de poucos artistas, somente os reais autores podem fazê-lo, e Malick se encaixa perfeitamente no tipo, por ter uma visão de mundo e uma maneira de expressá-la, um estilo enfim, únicos.

Falar de Terrence Malick é falar, de certa forma, de dois diretores diferentes. O primeiro deles, o T.M. da década de 70, que entregou dois filmes fantásticos e desapareceu da mídia. O segundo, o T.M. de hoje, que vinte anos depois voltou à direção bem diferente do que havia sido e, ainda assim, continuou a ser Terrence Malick. Ter essa capacidade de mudar permanecendo o mesmo é um atributo de poucos artistas, somente os reais autores podem fazê-lo, e Malick se encaixa perfeitamente no tipo, por ter uma visão de mundo e uma maneira de expressá-la, um estilo enfim, únicos.Os filmes do diretor são marcados por algumas características especiais. Formalmente falando, a beleza plástica é o que mais surpreende. Especialmente nos filmes de sua primeira fase, os quadros do homem cercado pela natureza e por vastas paisagens são estonteantes. É realmente inacreditável a visão que Malick tem para esse tipo de composição. Obviamente, é inútil tentar descrever, mas se todo o resto nos filmes dele fosse assustadoramente ruim, só a beleza visual já bastaria para torná-los aprazíveis de se assistir. Quanto aos temas de seu trabalho, como bom autor que é, Malick privilegia um: a relação do homem com a natureza. Daí, ele busca retirar algumas variações, mas até agora todas deram contas do ser humano que busca se encontrar como indivíduo, seja procurando pelo sagrado ou saindo viajando por aí, e matando algumas pessoas pelo caminho.

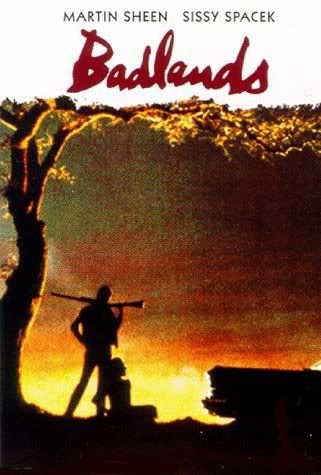

Esse último é o caso de Terra de Ninguém, o primeiro filme de Malick e o que abre o ciclo de análises de seus filmes aqui no blog. Baseado numa história real, o filme conta sua história lentamente, bem ao estilo do TM1 (o Malick dos dois primeiros filmes, como o chamaremos daqui pra frente). Sem pressa, são mostradas cenas que revelam pouco a pouco o que os personagens são e o que eles estão fazendo. Esse estilo é particularmente capaz de surpreender, pois nada do que acontece no filme é previsível: ele começa como a história de um lixeiro que tem um caso com a filha única de um viúvo, e aos poucos se transforma em um filme de serial killer. A paciência de Malick é enorme, mas ao mesmo tempo ponderada, visto que esse filme tem só 90 minutos, e ainda assim consegue dar conta de uma história relativamente extensa.

Kit (Martin Sheen), o lixeiro, começa a ter um caso com Holly (Sissy Spacek), a garota. O pai dela desaprova o relacionamento dos dois e, após um desentendimento com ele, Kit acaba matando-o. Os dois então queimam a casa e fogem, passando a viver nas badlands americanas. As circunstâncias levarão Kit a matar cada vez mais gente, porém, até que o casal se torna um caso nacional. No entanto, se a frieza de um psicopata é algo notório, o que surpreende é a quase indiferença com que Holly encara tudo aquilo. Sendo narradora da história, é ela que imprime, de maneira geral, o espírito da narrativa, e a narrativa é seca, contemplativa, sem melodrama. Kit vai matando e fugindo com Holly, mas quando é preso age naturalmente é consegue até divertir os soldados responsáveis pela sua captura. Já a menina vê até a morte do próprio pai sem histeria, e parece estar o filme todo tomada por uma apatia.

Isso, porque, como já comentei, o interesse de Malick é no ser humano que procura seu lugar, e, embora o destaque do enredo, quanto ao desenvolvimento da história, seja Kit, a verdadeira protagonista é Holly. Podemos encarar Terra de Ninguém como um perturbador relato das ações e da personalidade de um serial killer, o que é bem válido. Mas é ainda mais profundo encará-lo como uma história de formação, de perda da inocência e contato com o mundo. Como Holly nos conta no início do filme, sua mãe morreu e seu pai mudou-se com ela para uma pequena cidade, longe de sua perda. E é só com Kit que ela abandona aquele local, é Kit o seu guia na “jornada do herói” do homem comum (mulher comum, no caso), o ser humano extraordinário que a leva por terras estranhas, terras de ninguém onde deve-se viver por conta própria, e depois deixa que ela volte para o “mundo real”, o mundo do dia-a-dia, das situações cotidianas. E aí a apatia da personagem se justifica, como uma arma para resistir aos horrores que presencia ou uma atitude passiva, receptiva para todas as coisas. Seja como for, o espírito da garota, narradora que é, se reflete no espírito do filme, tornando-o também seco e sem arroubos dramáticos. Após Kit ser preso, Holly casa-se com o filho do advogado que a defendeu, e forma uma família. Este é o fim de sua jornada. Mas, para chegar até ali, ela precisou vagar por terras desconhecidas, terras más, tendo por companheiro um assassino, e até chegou a estar entre as nuvens.

.