.

Escrito um pouco impulsivamente, por empolgação com o título (retirado de música do psicodélico Paêbirú de Lula Côrtes e Zé Ramalho). Sinto que alguns trechos ficaram um pouco desconexos, mas ainda não me decidi se retiro o segundo e/ou o terceiro (provavelmente reirarei o terceiro, o mais inútil, mas fica por enquanto pra efeito de registro). O sétimo trecho, me parece, daria um conto por si só.

__

Sobre a mesa, um mosaico se afigura de objetos distintos. A superfície irregular é o topo da grossa peça de madeira apoiada sobre cavaletes que no centro do recinto constitui uma imóvel ilha de cor, de aparente perenidade, uma mesa robusta como única mobília no espaço trancado entre as quatro paredes. No recinto não há entradas, somente uma única porta estreita que permanece sempre fechada. Mas hoje há visitas, visita, e ela se aproxima da mesa, ofegante, e lança seu olhar sobre o mosaico. À sua direita, a mesa é um deserto vazio, mas à esquerda uma pilha de escombros escorrega lentamente, na toada do tempo, para as bordas e o chão. Ela pega a primeira coisa que se lhe oferece à mão. É uma fotografia nova, de ótima qualidade, trabalho profissional. Nela, duas mulheres e um homem se unem num abraço, e olham sorridentes para a objetiva que no instante exato ali registrado se abria para receber a luz do Sol e gravar para sempre no negativo de seu âmago a lembrança daqueles gestos. Mas ela lança a foto ao deserto com um gesto apressado e antes que possa tomar outra nas mãos ouve chamarem-na. “Ana...”

***

Os cavalos ofegavam de cansaço e já ameaçavam, embora hesitantes, diminuir o passo. Resolveram dar uma trégua aos animais, e a providência concedeu que encontrassem, ali perto, a sombra generosa de uma árvore de porte. Amarraram os cavalos ao tronco, para que ficassem quietos, e deram-lhes água dos cantis dos animais. Eles próprios beberam de suas águas, mas não comeram, preferindo deitar lado a lado e aproveitar a sombra daquele momento. Ela esperou que ele caísse no chão para acompanhá-lo, ficou observando-o soltar seu peso no solo e depois estender o corpo, e só quando lhe pareceu que o outro já estava descansando é que ela também sentou-se, e deitou, e fechou os olhos, e sentiu nas mãos a aspereza da relva. As folhas de grama se enroscavam em seus dedos, e nos nós e dobras de suas mãos ficavam grudadas a sujeira e a umidade delas desprendida. As cócegas em suas costas, causadas pelo lento roçar das folhas causou-lhe um arrepio, e em resposta ela enterrou os dedos na terra, como se avisasse ao chão para parar de importuná-la. Seu cenho franziu-se por um instante, e sobre ele pesavam o calor, o cansaço, o incômodo e o desapontamento. Mas uma lufada de ar tirou a todos dali, e sua face tornou-se plácida, quando por entre as folhas de relva e os pedaços de terra do chão ela sentiu o calor e a suavidade dos dedos de seu companheiro.

***

Ana, um nome com história. Cheia de graça a Hannah dos hebraicos, rio o ahba dos irlandeses. Rio que leva a graça, a ana caudalosa. Ana da Luz: Luciana. Ana do Mar: Mariana. Ana da Verdade: Veridiana. Ana da Ádria: sim, é isso. E assim por diante. E todos os dias a chamá-la por seu nome, todas as paredes a reproduzi-lo, quando andava pelas ruas, tímida, cabeça abaixada, os olhos baixos, ela via: na calçada estava escrito seu nome, e no asfalto, e nos sapatos das pessoas, e assustada ela corria até dar nas margens do rio que cortava a cidade e ser obrigada a parar. Ali no limite ela ficava, balançando, somente os calcanhares na terra, as pontas dos pés lançadas no ar, e mergulhava com os olhos no rio, procurava por si nos torvelinhos que a corrente produzia, e se perdia nas vagas fluviais para emergir muito a frente, já saindo da cidade, quando o rio se embrenhava numa mata fechada e fugia dos olhos casuais, os olhos que não lhe dariam suficiente atenção ou espanto. Ela balançava ainda um instante, às margens do rio de seu nome, e logo recuava, um pé após o outro, e depois virando o corpo, e então seguindo, passo a passo, para longe dali.

***

A segunda foto que pegou da pilha era muito mais antiga que a primeira, era evidente. As bordas já estavam puídas, corroídas pelo tempo ou pela memória, e as cores de seu entrecho resistiam desbotadas. O vermelho de uma camiseta era sentido quase róseo, e o azul de um blusão empalidecia até o quase branco. Era o que de mais cor se via ali, aqueles pedaços de dois corpos tomando todo o espaço da fotografia ainda não corroído. E sobre eles dois rostos, também desbotados, emitindo vagamente a luz de uma expressão de homem e uma de mulher, numa cor confusa que permitia entrever sem precisão dois arremedos de sorriso e o brilho de dois pares de olhos. Àquela foto Ana dedicou mais atenção que à primeira - mantendo-a em suas mãos por muitos segundos, observando os borrões de cor, tentando reter na memória uma imagem límpida ainda que a matéria em suas mãos fosse turva-, mas também aquele pedaço de papel deslizou por entre seus dedos e foi cair no vazio do canto direito da mesa.

***

O giro das rodas da maca no chão do hospital produzia um barulho repetitivo. O téc téc téc de seu atrito contra os ladrilhos funcionava como um fio condutor dos sons do ambiente. Um murmúrio de conversas era o pano de fundo, a massa bruta sobre a qual os sons individuais se erguiam. Naquele fim de tarde, destacando-se em meio ao concerto limítrofe de vida e morte que continuamente se encenava no hospital, havia duas solistas. A primeira com suas cordas vocais produzia o perturbador som do sofrimento, gritos de dor que assustavam até os enfermeiros que a acompanhavam. A outra solista não produzia som algum que se destacasse sobre os outros, mas seu silêncio era tão profundo que parecia enfraquecer os sons ao redor, anulando-os com sua pesada ausência. Era ela Ana que junto à trupe corria contemplando aquela obra-prima macabra. Também de cores era feito o espetáculo, e todo o cenário tomado pela brancura de paredes roupas e luzes que se jogavam contra os olhos como se corressem para o infinito, deixando atrás de si rastros irregulares e violentos de cor, variados tons de vermelho e ainda algum azul e amarelo.

E percorrendo aquele caminho havia os gritos da moça na maca, perfurada por três balas e sangrando aos borbotões. E cada um de seus gritos era um prego que se enterrava na cabeça de Ana, e cada gemido que os entrecortava era uma corda que se enrolava no pescoço de Ana, sufocando-a lentamente, e a cada clarão das luminárias que passavam velozes um novo grito irrompia, ainda mais forte que o anterior. Mas nenhum grito foi mais forte que o final.

***

Chocolate, sorvete, bala de menta: camarão, isca de peixe, milho cozido: um mundo multicolorido brotando do amontoado de minúsculos grãos de silício oferecidos pelo mar à terra firme através do movimento desinteressado das ondas. Pilares de diversos materiais se erguem até o céu – plástico, alumínio, madeira – e sobre eles abrem-se os braços dos guarda-sóis. Mais próximas ao chão, cadeiras resistem ao peso de seus donos, e pás, baldes, bolas, bolsas, cangas, roupas, óculos descansam na areia. Mais para longe do mar, caminhando sobre a calçada, vêm três pessoas lado a lado. Roberto, Ana e Marília caminham como um só corpo, nessa ordem, ele mais perto da areia, Ana, a mais baixa, no meio, e Marília, um pouco mais alta que ela, logo depois, mas ainda longe do meio-fio. Bermuda marrom, camisa azul, óculos escuros, cabelos ralos penteados pra fazer volume, Roberto tem o braço em volta da cintura de Ana, ensimesmada, olhos distantes, e oferece o ombro à mão de Marília que com seu longo braço toca nos outros dois. Por enquanto caminham em silêncio, prestando atenção cada um em um murmúrio diferente: nas conversas dos garçons dos quiosques, nas ondas, nos carros que passam pela avenida beira-mar. Roberto olha para o mar, através do reflexo obscuro das lentes de seus óculos. Ana continua olhando para um ponto indefinido no chão à sua frente, e Marília tenta chamar a atenção dos outros dois, com os olhos.

Ela sabe o motivo de tamanho silêncio. Sua partida não foi recebida por eles de forma compreensível. Preferiram fechar-se em suas próprias razões e sentimentos a permitir que os motivos dela encontrassem algum acolhimento. Ela os perdoava por isso, e sabia que mesmo eles não se sentiam bem agindo daquela maneira. Sabia que eles estavam desconfortáveis, e por isso haviam planejado aquele passeio, para tentarem, ainda que por pouco tempo, ignorar o que estava acontecendo e aproveitar mais alguns momentos juntos. Mas era difícil engolir o orgulho, deixar as discussões sem palavras dentro de cada um calarem, e somente aproveitar o calor e a companhia um do outro por um instante como se esse fosse isolado de outros instantes, como se fosse uma ilha sem ligação alguma com o resto do tempo. Os três permaneciam somente caminhando, ouvindo seus próprios sons e olhando para suas próprias frentes, e as palavras permaneciam escondidas.

Um som rápido e repetitivo chamou a atenção de Marília, um movimento atrás de si chamou a atenção de seu olho, algo forte agarrou seu braço. Ela ouviu palavras gritadas, tremeu de medo, de modo automático tentou reagir. Ana e Roberto, assustados, recuaram por um momento, mas ele foi à frente numa tentativa de puxar a moça para si. Dois estrondos se seguiram, e uma pausa, e mais um estrondo, e o aperto no braço de Marília se dissipou. Ela tombou no chão sentindo uma grande dor.

***

Um pouco de umidade nos olhos, bem abertos, o quarto de motel de beira de estrada. A boca fechada, um pouco tensa, e ela à noite, sozinha, esperando por ele. Está sentada na cama, as costas meio curvadas contra o espaldar, as pernas esticadas formando para os olhos dela um “v” longilíneo e inadequado. Sobre a cômoda a tevê de vinte e uma polegadas está desligada, um saco de amendoins surrupiado do frigobar permanece aberto, vazio, amarrotado sobre a peça de madeira. A luz do quarto vem do banheiro, ainda iluminado e vazio, do abajur que no criado-mudo à esquerda dela ainda emite luz e dos holofotes da rodovia que penetram desavisados no quarto por entre os vãos da veneziana. As estrelas e a lua estão apagadas essa noite, os cabelos de Ana se expandem amarfanhados de sua cabeça, seus braços mal param por um instante e já se remexem incomodados.

Combinaram de se encontrar aqui quando ele saísse do trabalho. Depois decidiriam o que fazer. Na verdade, já sabiam bem o que fariam, só não tinham ainda consciência de como, exatamente, seria feito. Eles haviam se falado ainda hoje, de manhãzinha, e os delírios da noite anterior já se encontravam difusos, dissipados pelo calor e pela luz. Projetar grandes coisas entorpecidos pelo álcool, pela noite e pelo sofrimento nunca fora uma prática muito frutífera. Ana e Roberto pareciam constrangidos frente um ao outro, receosos de comentar os planos da última noite e entregarem-se um para o outro como fracos ou loucos. E esse constrangimento os deixava ainda mais incomodados, pois sentiam ali um sintoma de que desde a morte de Marília havia sido ladeira abaixo para eles, um desembestado caminhar arrítmico, fora de compasso, que os havia deixado mais distantes um do outro. Como se a morte do anjo da guarda e cupido deles fosse a marca do fim de seu amor, assim como o primeiro encontro dos três fora o começo.

Tinha sido ela que os unira, e ela que os mantivera unidos, mas agora só conseguiam, ao olhar nos olhos da “alma gêmea”, ver a dor da alma que partira. Roberto fora o mais radical quando Marília anunciara sua viagem. “Viajar sozinha pelo mundo! Francamente...”, e a cada justificativa dela, cada uma parecendo mais egoísta e despropositada que a anterior, sua raiva só aumentara. Ana, como sempre, permanecera calada, prendendo em si a confusão que recrudescia na sua cabeça. A harmonia dos três, os movimentos físicos e psíquicos que sempre haviam graciosamente executado em conjunto, de uma hora para a outra se havia perdido. Não se viram por uma semana, Roberto descarregou em Ana toda sua raiva e frustração, e ela escutou calada. Ouviu ele falando da inconseqüência e da irresponsabilidade de Marília, que assim, de repente, os abandonava com a justificativa de que “não se contentava mais com o lugar onde viviam”! Era tudo muito repentino, muito inacreditável, e por mais que a amiga houvesse dado mil explicações e motivos, tudo parecia aos seus olhos vaidade e falta de consideração pelos dois, que ela dizia amar.

Para Ana, era ainda mais difícil. Marília fora para ela durante muitos anos como uma irmã mais velha. Desde que ela chegara, órfã e jovem, à cidade, fora aquela garota, filha da dona da pensão onde sua tia morava, que a acolhera e ensinara como era a vida naquele lugar, como era a vida, enfim, pois tudo que Ana tivera até então não fora nada além de um lento repetir dos dias. Quando sua tia morreu, e ela passou a morar sozinha, Marília a ajudou a encontrar emprego, e quando ela conheceu aquele rapaz simpático e atraente, fora ela quem a aconselhara, e a ajudara a conquistá-lo, e quando afinal se uniram ela esteve sempre com eles, imagem viva e sorridente do amor dos dois. Sua partida, assim, era a repentina ausência de um dos apoios da vida de Ana. Assim como seus pais, no lento escorrer das horas da vida no interior, haviam moldado a base de sua personalidade, a convivência com Marília a havia transformado no que ela era hoje. A decorrência lógica da perda dessa base era buscar apoio naquele mais próximo, e que Ana julgava amar com todas as forças, Roberto, mas ela surpreendeu-se ao perceber, após Marília anunciar sua partida, que seu companheiro não bastava para ela, que ela não queria viver a partir de agora sozinha com ele, sem Marília ao seu lado.

E Roberto, igualmente, embora não tivesse percebido tal coisa de imediato, também se pegou pensando, ao longo da semana após o anúncio, que, embora amasse muito Ana, Marília sempre fora para ele uma rota de escape, um ponto de equilíbrio no relacionamento dos dois, um ombro amigo, e não mais que amigo, mas do qual agora ele se via temeroso de perder. Com tais pensamentos em mente os dois caminhavam, abraçados, ao lado de Marília no dia fatídico em que ela foi baleada, e com tais pensamentos se entranhando em suas almas eles sofreram sua perda. Ainda por alguns dias ofereceram um ao outro a presença apática, até que na noite anterior, embebedados e ansiosos, haviam decidido, de forma silenciosa, que ao realizarem eles mesmos o último projeto de Marília poderiam de alguma forma resgatar sua presença, e desse modo encontrar um novo apoio para seu relacionamento.

A madrugada, no entanto, dera espaço a novos questionamentos. Não teriam sido impulsivos demais, querendo ir embora, assim, de repente? A dor de cabeça embaçava a visão de Ana quando ela conversou com Roberto pela manhã, e ele também aparentava cansaço e desânimo. Mas ainda assim ambos mantinham a idéia da noite anterior, de viajar pelo mundo como Marília faria, e embora essa idéia espocasse de tempos em tempos na frente de cada um como uma loucura sem propósito, nos demais momentos ela era de algum modo muito reconfortante. Assim haviam combinado de se encontrar ali. Roberto arranjaria “tudo”, e Ana esperaria. Depois discutiriam os detalhes. O importante, agora, era estarem preparados. E ali estava ela, esticada sobre a cama, de olhos bem abertos fitando a penumbra do quarto vazio.

***

Agora ela procura com menos calma, febril, retirando os papéis que não lhe interessam da frente e buscando uma sensação reconhecível com a ponta dos dedos. As camadas de fotos se sucedem, escorrem ainda mais, mas é difícil encontrar o que ela procura. No meio dos retângulos de variados tamanhos empilhados em que suas mãos se enterram, ela entrevê, enfim, um laivo diferente de cor, de um tom mais antigo. Sua mão se articula e agarra a peça, puxando-a para perto dos olhos e revelando um velho retrato sépia. Ali, entre seus dedos, está uma jovem garota, de rosto bonito, que poderia ser facilmente encontrada em algum anúncio sorridente ou caminhando na rua em um dia ensolarado. Mas não está. A garota está em um estúdio fotográfico olhando séria para a câmera, e sua boca se contrai levemente para baixo. As sobrancelhas estão caídas, e um peso enorme e invisível se dependura em seus ombros. Há uma grande parede branca atrás dela, mas nenhum cenário. Ela está sozinha.

***

Ele não chegou. E ela: ainda à espera, ainda à solidão, ainda ao silêncio. Ainda por um instante a escuridão, a falta de luz das estrelas ou da lua, escondidas pelas nuvens pesadas de chuva que se aglomeram lá fora. Até que seus olhos façam um movimento rápido e comecem a enxergar algo diferente. O farol de um carro que passa na auto-estrada ilumina o quarto, o téc téc da maca passa por seus ouvidos, a luminária do hospital brilha e se apaga, um grito soa uma vez e submerge de novo no silêncio. Ela e ele estão deitados na grama, cochilando sob a sombra da árvore, aos pés dos cavalos. Marília aparece cavalgando, salta da sela, se joga sobre eles. Ele e ela acordam assustados, começam a rir, rolam os três no chão, despreocupados. Eles se levantam e caminham na praia, em silêncio, tentando esconder seus egoísmos, suas atitudes injustificáveis, seus movimentos voluntários e conscientes de afastamento. Sentem o silêncio, percebem o erro, querem mudar. Mas não conseguem. O assaltante lhes tira toda chance de reunião, as infinitas possibilidades do perdão, do esquecer-se, da reconciliação. Há sangue nas mãos de todos eles, e somente mais um suspiro... Um barulho familiar eclode da janela, o vento balança os vidros. Começou a chover.

***

A terceira foto voa para o deserto do lado direito da mesa, e ela mergulha. Seus dedos espalham as fotos do monte, desfazendo de vez o precário equilíbrio e inundando o antes desértico lado direito com fotos de todo tipo, velhas e desbotadas, corroídas, intactas, perfeitas. Seus olhos não se prendem a nada, somente revolvem frenéticos nas órbitas, inundando-se de cores e de formas, enquanto a torre das fotos desmorona sobre o deserto e sobre o chão. Sob a porta sempre fechada, um filete de água escorre, e logo se torna um pequeno riacho. Por entre os quadrados de gesso do teto, pingam gotas e cataratas, e a água começa a subir. As fotos espalhada no chão se molham, e se molha o pé de Ana, ainda derrubando as fotos. Quando ela percebe a água, passa a tirar as fotos da superfície e rasgá-las em pedaços. A água bate em seu joelho, ela tenta virar a mesa, mas é muito pesada. As fotos, porém, caem, e algumas delas afundam. Ana busca descanso sentando-se contra a parede, mas a inundação alcança seu pescoço, e ela é forçada a levantar. Ela dá alguns passos, com esforço, pela sala, e a água novamente alcança seu pescoço. Agora ela já está submersa, as mãos no teto, as pernas balançando lentamente. Fotos velhas e sem cor flutuam ao seu redor, mas ela já não pode ver.

***

A luz do sol surge lentamente por trás dos montes que margeiam a estrada. A chuva caiu por toda a noite, mas agora já se foi. O dia promete ser claro e o céu está limpo. Por entre os vãos da veneziana a luz solar penetra no quarto, mas os olhos dela não brilham quando a luz os encontra.

.

terça-feira, 30 de junho de 2009

terça-feira, 9 de junho de 2009

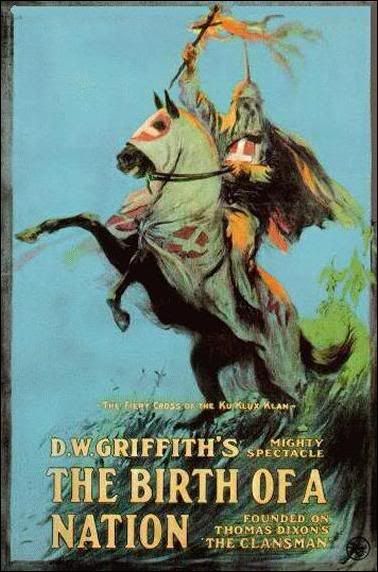

O Nascimento de uma Nação

Como pode um dos melhores e mais importantes filmes de todos os tempos ser tão horrorosamente racista? Como pode um artista tão ciente de seus artifícios formais ser tão cego em relação ao odioso discurso que proclama? O Nascimento de uma Nação coloca-nos diante de uma questão importantíssima da arte, a de como compreender e aceitar uma obra que, por mais assustadoramente desumano seja o discurso que traz em si, continua sendo uma obra-prima. Os exemplos são inúmeros, e contundentes, o que reforça a importância dessa questão. Alguns artistas, como Richard Wagner, anti-semita, embora tivessem posições bem questionáveis, não as traduziam para sua arte. Em outros casos, como n’Os Lusíadas de Camões ou em outras obras medievais/clássicas, o racismo é latente, mas não assume um papel central. No entanto, há o caso das grandes obras-primas cujo fio condutor é a defesa de um discurso odiável. Nesse grupo, alguns dos mais recentes e eloqüentes exemplos são O Triunfo da Vontade, assombrosamente fantástica exaltação do nazismo, dirigido por Leni Riefenstahl, e o próprio O Nascimento de uma Nação, a polêmica obra-prima de D. W. Griffith.

Como pode um dos melhores e mais importantes filmes de todos os tempos ser tão horrorosamente racista? Como pode um artista tão ciente de seus artifícios formais ser tão cego em relação ao odioso discurso que proclama? O Nascimento de uma Nação coloca-nos diante de uma questão importantíssima da arte, a de como compreender e aceitar uma obra que, por mais assustadoramente desumano seja o discurso que traz em si, continua sendo uma obra-prima. Os exemplos são inúmeros, e contundentes, o que reforça a importância dessa questão. Alguns artistas, como Richard Wagner, anti-semita, embora tivessem posições bem questionáveis, não as traduziam para sua arte. Em outros casos, como n’Os Lusíadas de Camões ou em outras obras medievais/clássicas, o racismo é latente, mas não assume um papel central. No entanto, há o caso das grandes obras-primas cujo fio condutor é a defesa de um discurso odiável. Nesse grupo, alguns dos mais recentes e eloqüentes exemplos são O Triunfo da Vontade, assombrosamente fantástica exaltação do nazismo, dirigido por Leni Riefenstahl, e o próprio O Nascimento de uma Nação, a polêmica obra-prima de D. W. Griffith.Chega a ser cômico o racismo do filme. Baseado em um romance de Thomas Dixon, Nascimento é um retrato apaixonado da Ku Klux Klan e de como a organização “salvou o Sul da anarquia do domínio negro” (!!). Sim, é isso mesmo, o filme exalta a KKK como mantenedora da ordem e da civilização do Sul Americano contra o caos trazido pelo governo dos negros recém libertos e com poder de voto. Algumas cenas são inacreditáveis. Por todo o filme, há alguns atores negros, mas a grande maioria dos personagens negros é interpretada por brancos usando black face, principalmente nas cenas em que contracenam com atrizes brancas. Após o fim da Guerra Civil (que toma a primeira hora do filme) e o assassinato de Lincoln (que, embora seja mostrado como um homem justo, tem um aspecto sombrio), as eleições são manipuladas pelos republicanos do Norte, e os negros chegam ao poder na Carolina do Sul. Então, somos apresentados a uma seção da Assembléia legislativa do estado, cheia de negros desrespeitosos que põe os pés descalços sobre as mesas e escondem garrafas de bebida sob elas, enquanto os “helpless whitemen” assistem a tudo do fundo do plenário. No último terço do filme, a coisa piora. Os negros são retratados como baderneiros violentos, uma ameaça às famílias e à ordem civilizada. Chega-se ao extremo de mostrá-los retirando brancos à força de suas casas para cobri-los de piche e jogar penas sobre eles! Depois, quando a paz é restabelecida pelos “heróis” da KKK, estes marcham triunfalmente pela cidade que os acolhe aliviada. Nas próximas eleições, quando os negros saem de suas casas para votar, são acuados pelos cavaleiros, que os impedem de praticar de seu direito. E tudo isso mostrado forma gloriosa e enaltecedora.

Como já dito, o filme é uma obra-prima inquestionável. Reuniu em si inúmeras inovações narrativas, praticamente inaugurando a grande tradição americana de contar histórias. E apesar de longo, e mudo, tem um ritmo ótimo, que ajuda os que não tem costume de ver filmes da Era do Silêncio a acompanhar a história. Griffith foi um gênio, e aqui ele estava em sua melhor forma. Contudo, ele estava também cego por seus próprios costumes e educação. O Nascimento de uma Nação é um filme antibelicista, que insiste repetidamente na fraternidade universal e em quão horrível é a guerra, mas se sustenta sobre uma ideologia totalmente contrária ao próprio discurso que profere. Somente a cegueira pode justificar tal contradição num filme tão sólido e coeso. Por isso, pode-se dizer que O Nascimento de uma Nação nos deixa duas mensagens. A primeira é que é possível construir grandes obras de arte em um solo odioso. E a segunda é que um ser humano pode defender apaixonadamente dois discursos contraditórios sem perceber que um é tão contrário ao outro. Por isso, essa grande obra-prima da sétima arte merece se vista. Não só por seu imenso valor artístico, mas para nos lembrarmos de que a cegueira é imperceptível e é preciso permanecer atento para não afundar sob o peso de duas ideologias contraditórias.

.

Marcadores:

Cinema,

Clássicos da Sétima Arte,

Crítica,

D. W. Griffith

Assinar:

Postagens (Atom)