"The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings."

- William Shakespeare, Júlio César

.

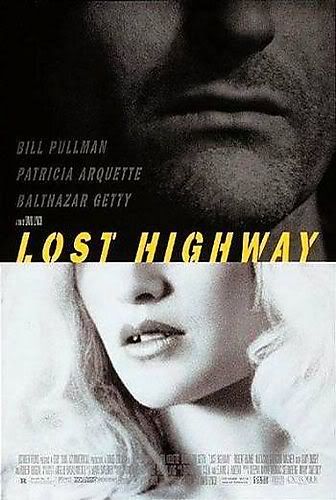

Estrada Perdida (Lost Highway, 1997): Primeiro filme dessa espécie de “trilogia freak” do diretor, aqui Lynch já começa a levar seu gosto pelo estranho às últimas conseqüências. Narrado utilizando a estrutura de uma fita de Möebius, o filme é ao mesmo tempo uma moeda (de duas faces... dãã). Fica em suspenso, e sem resposta, a pergunta sobre se o que vemos é uma única história contada de duas maneiras diferentes ou duas histórias que se confundem, ou ambos! O mistério, o medo, as dicotomias, as confusões de identidade: está tudo ali. Dezenas de perguntas ficam no ar, algumas são respondidas de maneira ilógica... com Estrada Perdida, Lynch inaugurou a série de filmes talvez mais criativos de sua carreira.

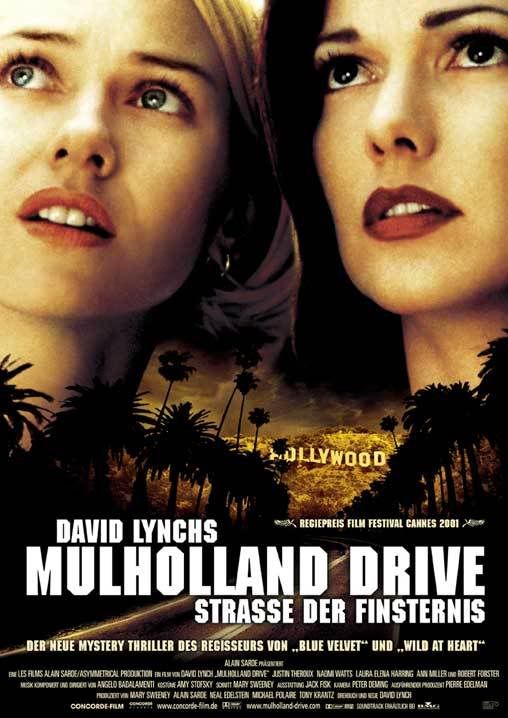

Estrada Perdida (Lost Highway, 1997): Primeiro filme dessa espécie de “trilogia freak” do diretor, aqui Lynch já começa a levar seu gosto pelo estranho às últimas conseqüências. Narrado utilizando a estrutura de uma fita de Möebius, o filme é ao mesmo tempo uma moeda (de duas faces... dãã). Fica em suspenso, e sem resposta, a pergunta sobre se o que vemos é uma única história contada de duas maneiras diferentes ou duas histórias que se confundem, ou ambos! O mistério, o medo, as dicotomias, as confusões de identidade: está tudo ali. Dezenas de perguntas ficam no ar, algumas são respondidas de maneira ilógica... com Estrada Perdida, Lynch inaugurou a série de filmes talvez mais criativos de sua carreira. Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive, 2001): Cidade dos Sonhos ser um filme colocado exatamente entre Estrada Perdida e Império dos Sonhos é muito significativo. Embora tenha uma estrutura que, observada por completo, à primeira vista é incompreensível, o enredo em si de Cidade dos Sonhos é extremamente linear, e, após desvendado, deixa em suspenso somente o necessário. É bom lembrar que a obra seria uma série de TV, que não vingou, e o último terço do filme, responsável pela confusão daqueles que assistem à ele, foi criado por Lynch para transformar o resto do material em um filme. Mas, embora seja assim, não se pode dizer que a Cidade dos Sonhos é incompreensível e sem sentido. Não vou ficar aqui analisando os pormenores do enredo e os segredos do filme, mas é só procurar pelo nome do filme em português ou inglês no Google que se encontrará inúmeras interpretações de alta qualidade. As que eu mais recomendo são essas duas, em inglês: Lost on Mulholland Dr. e "No Hay Banda." Mas, antes de acessarem esse links, vejam o filme! É uma obra-prima fascinante do cinema mundial e um dos melhores filmes da década.

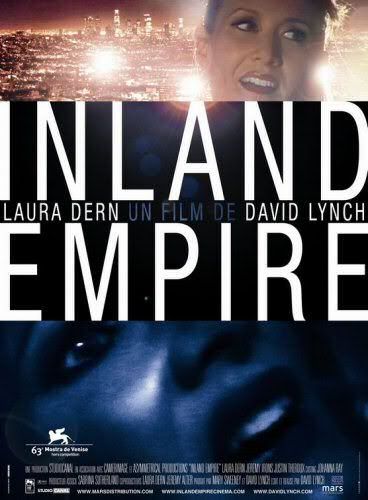

Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive, 2001): Cidade dos Sonhos ser um filme colocado exatamente entre Estrada Perdida e Império dos Sonhos é muito significativo. Embora tenha uma estrutura que, observada por completo, à primeira vista é incompreensível, o enredo em si de Cidade dos Sonhos é extremamente linear, e, após desvendado, deixa em suspenso somente o necessário. É bom lembrar que a obra seria uma série de TV, que não vingou, e o último terço do filme, responsável pela confusão daqueles que assistem à ele, foi criado por Lynch para transformar o resto do material em um filme. Mas, embora seja assim, não se pode dizer que a Cidade dos Sonhos é incompreensível e sem sentido. Não vou ficar aqui analisando os pormenores do enredo e os segredos do filme, mas é só procurar pelo nome do filme em português ou inglês no Google que se encontrará inúmeras interpretações de alta qualidade. As que eu mais recomendo são essas duas, em inglês: Lost on Mulholland Dr. e "No Hay Banda." Mas, antes de acessarem esse links, vejam o filme! É uma obra-prima fascinante do cinema mundial e um dos melhores filmes da década. Império dos Sonhos (INLAND EMPIRE, 2007): Já em Império dos Sonhos, Lynch adere totalmente ao seu esquema de desconstrução, fragmentação e confusão. Se em Estrada Perdida a falta de sentido era somente parcial e em Cidade dos Sonhos ela funcionava em função do enredo, aqui ela adquire múltiplas personalidades, de tal modo que levou Lynch a ser indagado sobre se estava se sentindo bem mentalmente. Na verdade, o filme é uma espécie de mosaico de histórias-ecos umas das outras que se interligam de formas surpreendentes, mas em certa medida insondáveis. Nem mesmo o diretor e a atriz principal entram em consenso sobre quantas personagens ela interpreta no filme. Que chance nós mortais temos então? Por isso, o jeito é seguir o conselho de Lynch. Ao invés de ficar tentando entender cada detalhe, entremos na viagem e aproveitemos as sensações que o diretor é capaz de proporcionar, pois esse é o segredo de suas obras, e nenhum outro.

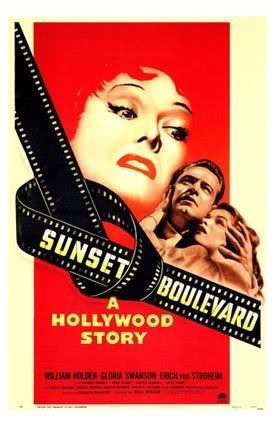

Império dos Sonhos (INLAND EMPIRE, 2007): Já em Império dos Sonhos, Lynch adere totalmente ao seu esquema de desconstrução, fragmentação e confusão. Se em Estrada Perdida a falta de sentido era somente parcial e em Cidade dos Sonhos ela funcionava em função do enredo, aqui ela adquire múltiplas personalidades, de tal modo que levou Lynch a ser indagado sobre se estava se sentindo bem mentalmente. Na verdade, o filme é uma espécie de mosaico de histórias-ecos umas das outras que se interligam de formas surpreendentes, mas em certa medida insondáveis. Nem mesmo o diretor e a atriz principal entram em consenso sobre quantas personagens ela interpreta no filme. Que chance nós mortais temos então? Por isso, o jeito é seguir o conselho de Lynch. Ao invés de ficar tentando entender cada detalhe, entremos na viagem e aproveitemos as sensações que o diretor é capaz de proporcionar, pois esse é o segredo de suas obras, e nenhum outro. Hollywood é uma terra muito fértil. Não só para artistas em potencial, que lá buscam seus sonhos, ou para os de fato, que lá os realizam, mas também para as mais diversas histórias sobre o efeito que aquele lugar causa nas pessoas. Com efeito, histórias passadas em Los Angeles são uma constante no cinema americano, e aquelas que tem a indústria do show business local ou da meca do cinema como pano de fundo também são freqüentes.

Hollywood é uma terra muito fértil. Não só para artistas em potencial, que lá buscam seus sonhos, ou para os de fato, que lá os realizam, mas também para as mais diversas histórias sobre o efeito que aquele lugar causa nas pessoas. Com efeito, histórias passadas em Los Angeles são uma constante no cinema americano, e aquelas que tem a indústria do show business local ou da meca do cinema como pano de fundo também são freqüentes. Os Excêntricos Tenenbaums (The Royal Tenenbaums, Wes Anderson, 2001): Wes Anderson tem feito bonito desde seu primeiro filme, mas foi com Os Excêntricos Tenenbaums (tradução ruim do título original, renegada até pelo próprio diretor) que ele finalmente alcançou o prestígio. Contando a história de uma família disfuncional (o tema preferido dos cineastas indies), Anderson faz um filme adorável, brilhante, com momentos trágicos e momentos cômicos, mas sempre conduzidos com uma leveza e despretensão dignas do diretor.

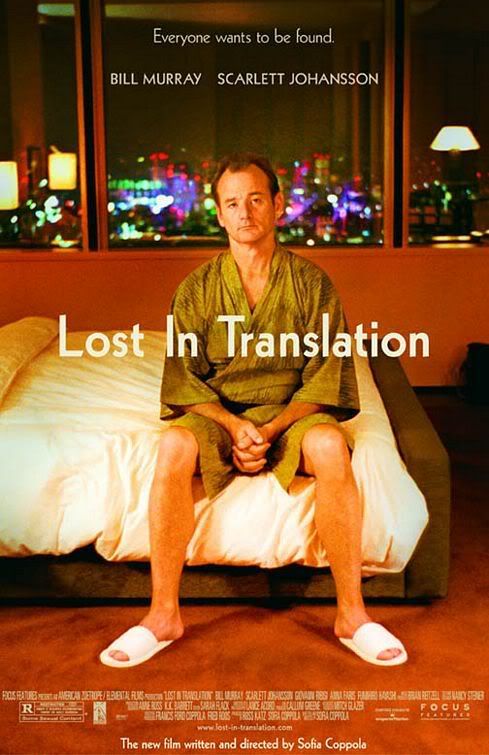

Os Excêntricos Tenenbaums (The Royal Tenenbaums, Wes Anderson, 2001): Wes Anderson tem feito bonito desde seu primeiro filme, mas foi com Os Excêntricos Tenenbaums (tradução ruim do título original, renegada até pelo próprio diretor) que ele finalmente alcançou o prestígio. Contando a história de uma família disfuncional (o tema preferido dos cineastas indies), Anderson faz um filme adorável, brilhante, com momentos trágicos e momentos cômicos, mas sempre conduzidos com uma leveza e despretensão dignas do diretor. Desencontros que ela atingiu o reconhecimento. Indicado ao Oscar de melhor filme e diretor (além de ganhador de melhor roteiro original), entre outros, Encontros e Desencontros é um conto tocante sobre a solidão em um mundo desconhecido e sobre o amor que pode nascer sem depender de idade ou desejo sexual. O final do filme é particularmente brilhante: não nos deixando conhecer o que Bob diz para Charlotte, Sofia concede aos seus personagens um momento de intimidade, não se intrometendo nem permitindo que os espectadores voyeurs nos intrometamos naquele momento tão particular, e ainda deixa no ar a pergunta sobre o que foi dito ali, fomentando desse modo o mistério, que diz infinitamente mais do que o conhecido.

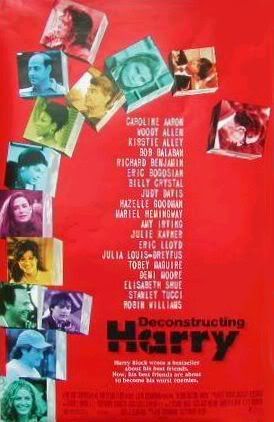

Desencontros que ela atingiu o reconhecimento. Indicado ao Oscar de melhor filme e diretor (além de ganhador de melhor roteiro original), entre outros, Encontros e Desencontros é um conto tocante sobre a solidão em um mundo desconhecido e sobre o amor que pode nascer sem depender de idade ou desejo sexual. O final do filme é particularmente brilhante: não nos deixando conhecer o que Bob diz para Charlotte, Sofia concede aos seus personagens um momento de intimidade, não se intrometendo nem permitindo que os espectadores voyeurs nos intrometamos naquele momento tão particular, e ainda deixa no ar a pergunta sobre o que foi dito ali, fomentando desse modo o mistério, que diz infinitamente mais do que o conhecido. Desconstruindo Harry (Deconstructing Harry, Woody Allen, 1997): Muitos filmes de Woody Allen são parecidos: têm o próprio diretor atuando como protagonista, um homem judeu de meia idade neurótico e depressivo (cuja vida é movimentada por “cinismo e niilismo, sarcasmo e orgasmo”), que acaba usando o filme como uma espécie de sessão de psicanálise na qual nós, espectadores, somos o médico. Esses filmes, porém, não são iguais, como alguns gostam de falar. Em Desconstruindo Harry, por exemplo, está presente um fator fortíssimo de metalinguagem, eco de Oito e Meio, em que Allen aparece como um escritor com bloqueio criativo que conta nos livros por ele escritos versões de sua própria vida. Na minha visão, o filme funciona como uma espécie de “última sessão de análise”, uma catarse em que Allen justifica todos os filmes que fez sendo personagem principal e ainda se livra, de uma vez por todas (ao menos no mundo da arte) de todas as neuroses e obsessões que marcaram sua carreira (e porque não, sua vida).

Desconstruindo Harry (Deconstructing Harry, Woody Allen, 1997): Muitos filmes de Woody Allen são parecidos: têm o próprio diretor atuando como protagonista, um homem judeu de meia idade neurótico e depressivo (cuja vida é movimentada por “cinismo e niilismo, sarcasmo e orgasmo”), que acaba usando o filme como uma espécie de sessão de psicanálise na qual nós, espectadores, somos o médico. Esses filmes, porém, não são iguais, como alguns gostam de falar. Em Desconstruindo Harry, por exemplo, está presente um fator fortíssimo de metalinguagem, eco de Oito e Meio, em que Allen aparece como um escritor com bloqueio criativo que conta nos livros por ele escritos versões de sua própria vida. Na minha visão, o filme funciona como uma espécie de “última sessão de análise”, uma catarse em que Allen justifica todos os filmes que fez sendo personagem principal e ainda se livra, de uma vez por todas (ao menos no mundo da arte) de todas as neuroses e obsessões que marcaram sua carreira (e porque não, sua vida). Filmes sobre crianças são freqüentemente um problema. Em geral, ou eles são comédias, ou assumem tons de tragédia, melodrama: enfim, um clima muitas vezes piegas e forçado, cheio de comiseração pela desgraça dos pequenos seres humanos.

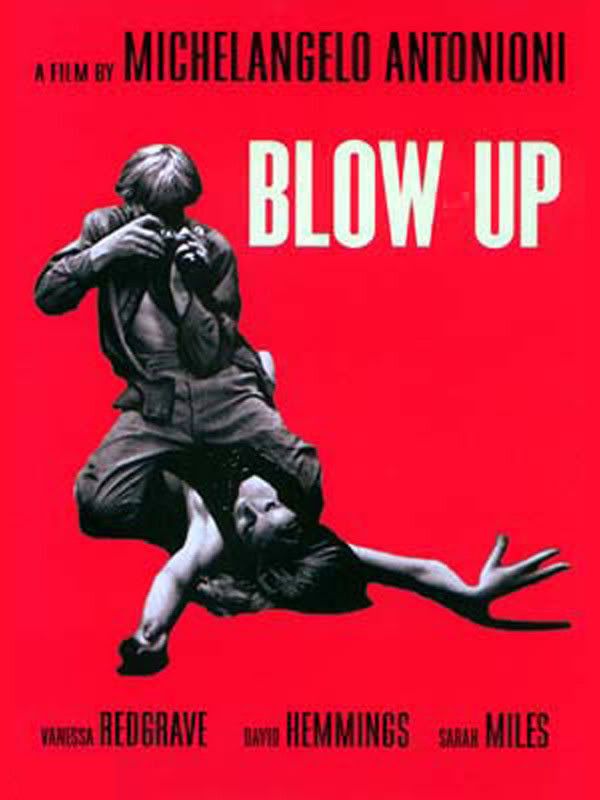

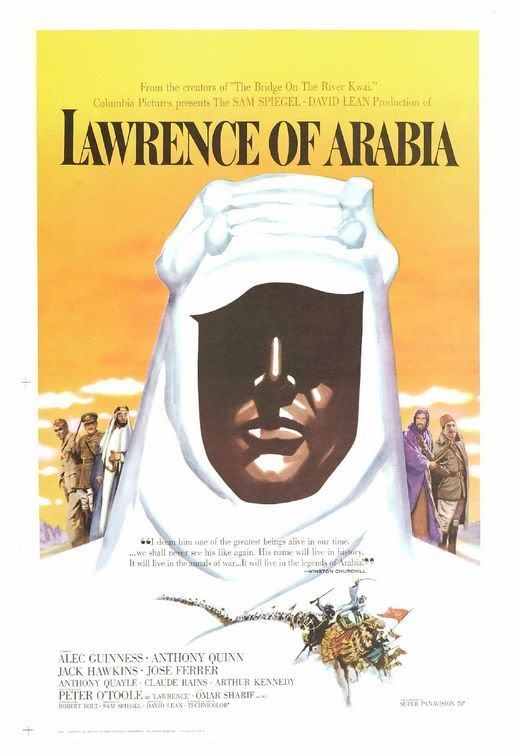

Filmes sobre crianças são freqüentemente um problema. Em geral, ou eles são comédias, ou assumem tons de tragédia, melodrama: enfim, um clima muitas vezes piegas e forçado, cheio de comiseração pela desgraça dos pequenos seres humanos. Depois Daquele Beijo (Blow-Up, 1966): De longe, o meu preferido dos três. Blow-Up se insere numa linhagem de filmes metalingüísticos que não falam de cinema, mas da fotografia. Basicamente, a ilusão aqui é a própria realidade: nem a tríade “Sexo, Drogas e Rock’n’Roll”, nem a fama e nem o dinheiro são capazes de tirar o protagonista, o fotógrafo Thomas, do tédio que assola sua vida. Finalmente, quando ele descobre algo que traz alguma emoção para ela, um assassinato que aparece por acaso em suas fotos, logo esse algo se esvai, some, como se nunca tivesse acontecido. É o dilema de Thomas: se a realidade é tão frágil a ponto de em algumas horas mudar de “crime hediondo cometido e fotografado” para “crime nenhum”, de que vale a realidade? Por fim, no jogo de tênis imaginário dos mímicos que encerra o filme, Thomas acaba por aceitar essa ilusão: ilusão que ele mesmo cria, não só pela lente de sua câmera, mas vivendo da maneira como vive.

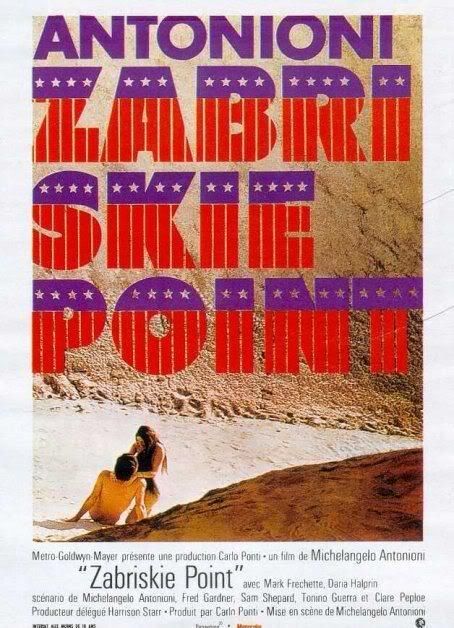

Depois Daquele Beijo (Blow-Up, 1966): De longe, o meu preferido dos três. Blow-Up se insere numa linhagem de filmes metalingüísticos que não falam de cinema, mas da fotografia. Basicamente, a ilusão aqui é a própria realidade: nem a tríade “Sexo, Drogas e Rock’n’Roll”, nem a fama e nem o dinheiro são capazes de tirar o protagonista, o fotógrafo Thomas, do tédio que assola sua vida. Finalmente, quando ele descobre algo que traz alguma emoção para ela, um assassinato que aparece por acaso em suas fotos, logo esse algo se esvai, some, como se nunca tivesse acontecido. É o dilema de Thomas: se a realidade é tão frágil a ponto de em algumas horas mudar de “crime hediondo cometido e fotografado” para “crime nenhum”, de que vale a realidade? Por fim, no jogo de tênis imaginário dos mímicos que encerra o filme, Thomas acaba por aceitar essa ilusão: ilusão que ele mesmo cria, não só pela lente de sua câmera, mas vivendo da maneira como vive. Zabriskie Point (Idem, 1970): Esse é o mais fraco dos três, e aquele em que o fator “ilusão” está menos presente. Porém, a cena final do filme vale por ele todo, é espetacular. O filme quer passar uma mensagem anti-sistema, anti-establishment, mas talvez acabe recaindo justamente na ilusão política, a ilusão da mudança: dois jovens envolvidos com movimentos estudantis e revolucionários se encontram e começam a se amar. Na cena que se tornou célebre, passada no ponto turístico que dá nome ao filme, uma espécie de cânion no deserto americano, os dois fazem amor, e esse ato se multiplica ao seu redor, resultando numa espécie de orgia metafísica ecoando por todo o lado. Logo depois, porém, um deles, o homem, acaba morto pelo mesmo sistema que combatia. E o outro, a mulher, que trabalha para alguém pertencente ao sistema, tem de ir até o lugar onde esse alguém está para fazer um serviço. Chegando lá, porém, vê que é uma mansão luxuosa, cheia de “mulheres fúteis” na piscina e homens-de-terno-e-gravata bebendo whisky e discutindo negócios. Então, num misto de ódio pelo sistema, pela perda do amado e pela própria vida, ela imagina a explosão da mansão, de cada milímetro da mansão, e de muitos ângulos diferentes. Contudo, embora sugira a imaginação, Antonioni não nos mostra o lugar após a “explosão”, deixando em aberto o que pode ter acontecido. Só o que ele mostra é o sol do deserto brilhando, apagando da memória e da terra a tragédia que até ali se desenrolara.

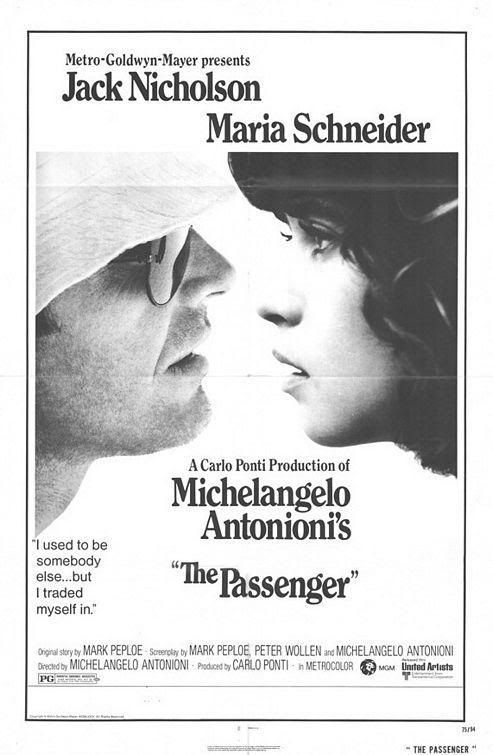

Zabriskie Point (Idem, 1970): Esse é o mais fraco dos três, e aquele em que o fator “ilusão” está menos presente. Porém, a cena final do filme vale por ele todo, é espetacular. O filme quer passar uma mensagem anti-sistema, anti-establishment, mas talvez acabe recaindo justamente na ilusão política, a ilusão da mudança: dois jovens envolvidos com movimentos estudantis e revolucionários se encontram e começam a se amar. Na cena que se tornou célebre, passada no ponto turístico que dá nome ao filme, uma espécie de cânion no deserto americano, os dois fazem amor, e esse ato se multiplica ao seu redor, resultando numa espécie de orgia metafísica ecoando por todo o lado. Logo depois, porém, um deles, o homem, acaba morto pelo mesmo sistema que combatia. E o outro, a mulher, que trabalha para alguém pertencente ao sistema, tem de ir até o lugar onde esse alguém está para fazer um serviço. Chegando lá, porém, vê que é uma mansão luxuosa, cheia de “mulheres fúteis” na piscina e homens-de-terno-e-gravata bebendo whisky e discutindo negócios. Então, num misto de ódio pelo sistema, pela perda do amado e pela própria vida, ela imagina a explosão da mansão, de cada milímetro da mansão, e de muitos ângulos diferentes. Contudo, embora sugira a imaginação, Antonioni não nos mostra o lugar após a “explosão”, deixando em aberto o que pode ter acontecido. Só o que ele mostra é o sol do deserto brilhando, apagando da memória e da terra a tragédia que até ali se desenrolara. Profissão: Repórter (The Passenger, 1975): Provavelmente o filme mais famoso de Antonioni, Profissão: Repórter conta com Jack Nicholson e Maria Schneider nos papéis principais. É o filme mais misterioso dos três, e conta com uma premissa originalíssima: um repórter, David Locke, que troca de identidade com um companheiro de hotel que morreu de enfarte, e depois descobre ser o companheiro um traficante de armas. A motivação dele a princípio não fica clara, mas depois revela-se como algo familiar: o repórter queria escapar de sua rotina, pois, apesar de viajar o mundo todo em sua profissão, ser casado, famoso, etc., não estava satisfeito. Neste filme, portanto, a ilusão mais uma vez respinga na rotina, mas tem como foco principal, porém, a identidade. A moça que o protagonista conhece em Barcelona nunca tem sua identidade revelada. Na penúltima cena do filme, um primor técnico, obra-prima por si só, travelling de sete minutos, Locke é morto por homens que talvez sejam enviados do governo para matar o traficante de armas que ele “é”, mas talvez não sejam. Assim, questionando a realidade da identidade, Antonioni nos presenteia com mais uma obra-prima.

Profissão: Repórter (The Passenger, 1975): Provavelmente o filme mais famoso de Antonioni, Profissão: Repórter conta com Jack Nicholson e Maria Schneider nos papéis principais. É o filme mais misterioso dos três, e conta com uma premissa originalíssima: um repórter, David Locke, que troca de identidade com um companheiro de hotel que morreu de enfarte, e depois descobre ser o companheiro um traficante de armas. A motivação dele a princípio não fica clara, mas depois revela-se como algo familiar: o repórter queria escapar de sua rotina, pois, apesar de viajar o mundo todo em sua profissão, ser casado, famoso, etc., não estava satisfeito. Neste filme, portanto, a ilusão mais uma vez respinga na rotina, mas tem como foco principal, porém, a identidade. A moça que o protagonista conhece em Barcelona nunca tem sua identidade revelada. Na penúltima cena do filme, um primor técnico, obra-prima por si só, travelling de sete minutos, Locke é morto por homens que talvez sejam enviados do governo para matar o traficante de armas que ele “é”, mas talvez não sejam. Assim, questionando a realidade da identidade, Antonioni nos presenteia com mais uma obra-prima.

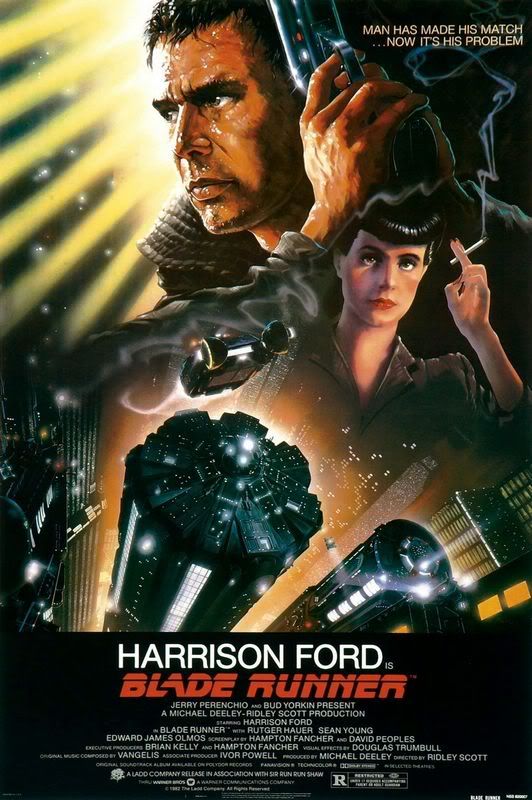

A ficção científica é um gênero de observação da sociedade por excelência. Embora possa haver (e há, na maioria dos casos) histórias individuais, muitas vezes o que se sobressai é a caricatura feita da sociedade e projetada num futuro qualquer. Muitas vezes, o mais divertido de um filme deste gênero é achar em que pontos ele acertou e em que pontos errou, e fazer a partir daí reflexões sobre o estado das coisas.

A ficção científica é um gênero de observação da sociedade por excelência. Embora possa haver (e há, na maioria dos casos) histórias individuais, muitas vezes o que se sobressai é a caricatura feita da sociedade e projetada num futuro qualquer. Muitas vezes, o mais divertido de um filme deste gênero é achar em que pontos ele acertou e em que pontos errou, e fazer a partir daí reflexões sobre o estado das coisas. Não dá para confiar em comentários e sinopses publicitários de filmes, especialmente se eles estiverem na capa do DVD. Um exemplo clássico é o DVD de Amarcord, do Fellini, pela Versátil, em que no verso se apresenta uma história totalmente surreal, mas que não tem absolutamente nada a ver com o filme do mestre.

Não dá para confiar em comentários e sinopses publicitários de filmes, especialmente se eles estiverem na capa do DVD. Um exemplo clássico é o DVD de Amarcord, do Fellini, pela Versátil, em que no verso se apresenta uma história totalmente surreal, mas que não tem absolutamente nada a ver com o filme do mestre..

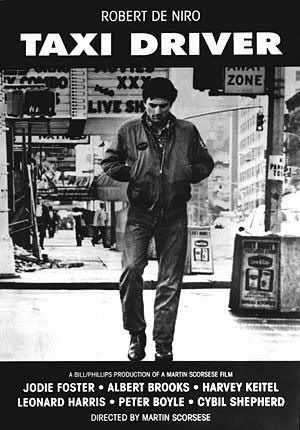

Poucos conseguiram traduzir tantos sentimentos de época e lugar em um mesmo personagem cinematográfico como a dupla Robert De Niro e Martin Scorsese em Taxi Driver. Travis Bickle, protagonista do filme de 1975, é um acúmulo de tudo que o século XX havia produzido de ruim até então: paranóico, obsessivo, anti-social e reacionário.

Poucos conseguiram traduzir tantos sentimentos de época e lugar em um mesmo personagem cinematográfico como a dupla Robert De Niro e Martin Scorsese em Taxi Driver. Travis Bickle, protagonista do filme de 1975, é um acúmulo de tudo que o século XX havia produzido de ruim até então: paranóico, obsessivo, anti-social e reacionário.